ISO9001(品質マネジメントシステム:QMS)

ISO 9001は品質マネジメントシステムに関する国際規格です。

最も普及しているマネジメントシステム規格であり、全世界で170ヵ国以上、100万以上の組織が利用しています。

- ISO9001

TOP - 品質マネジメントシステム内部監査の構築方法・ポイント

- 取得の流れ・更新審査と

認定範囲情報について - ISO9001に関する

よくあるご質問 - 品質マネジメントシステムに関する基礎知識

- 実績・事例

CASE.9

【連載:効果的な運用事例 徳島大学病院 様 [ISO9001] 】

ISO9001導入から約四半世紀、

徳島大学病院が目指す「医療品質」の深化と可視化

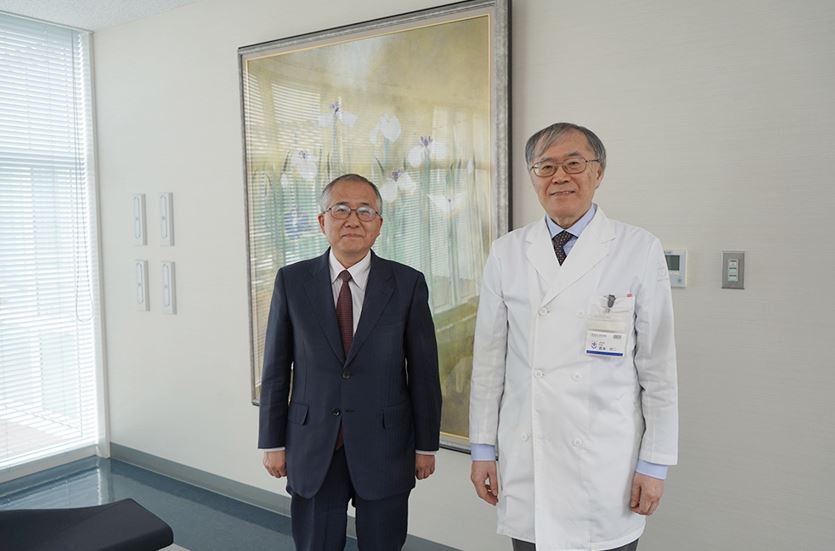

取材先:徳島大学病院

病院長 香美 祥二 氏(左) 安井 敏之 教授

徳島大学病院は2002年12月に国際規格ISO9001の認証を取得した。692床、医師・歯科医師478名を含む1719名の職員を擁する同院は、全国の病院の中でもISO9001の早期取得施設として知られている。今回、病院長の香美祥二氏、品質管理室長の安井敏之教授に、導入当初の戸惑いから現在までの取り組み、そして今後の展望について伺った(お二人の肩書は2025年3月の取材当時のもの)。

1.ISO9001導入の混乱と最初の壁

−ISO9001を導入された経緯を教えてください。

安井教授 最初は当時の香川征徳島大学医学部附属病院長から「各診療科で一番きっちりしていそうな人を選んでくれ」と指示があり、13人が集められました。医師、看護師、事務職員など多様な部署から選ばれましたが、私たちは詳細を何も聞かされないまま集められたのです。集まった先でいきなりISO9001を取得すると言われても、全員が戸惑い、困惑するばかりでした。

香美病院長 特に要求規格が工業的な表現で書かれており、私たちの医療現場にどのように落とし込んでいくのか、全く見えなかったのです。ですので、それぞれがISO規格の言葉を医療用語に変換して理解するところから始まり、言語や認識のギャップを埋めるのにかなり苦労しました。

さらに、説明をしてくれる方も製造業の専門家だったため、病院特有の習慣や医療現場の常識とズレがありました。私たちは医療という専門的な世界で仕事をしていますので、その世界にISOの品質マネジメントシステムの概念をどのように適合させるのか見当がつきませんでした。現場の医療スタッフに説明を繰り返しても、「そもそも何を求められているのか分からない」といった反応ばかりで、最初の数カ月は非常に苦労しました。

−初期段階ではやはり現場の抵抗が大きかったのでしょうか。

安井教授 ええ、非常に大きかったです。会議を重ねるうちに「こんな手間をかける理由が分からない」「この規格は医療にそぐわない」と不満を漏らす人も増え、最終的には参加メンバーが減ってしまいました。ただ、そのなかでも前向きに取り組む人たちが「医療に合わせて柔軟に解釈しよう」と動いたことで、独自のマニュアルづくりが進んでいきました。

品質管理室長 安井 敏之 教授

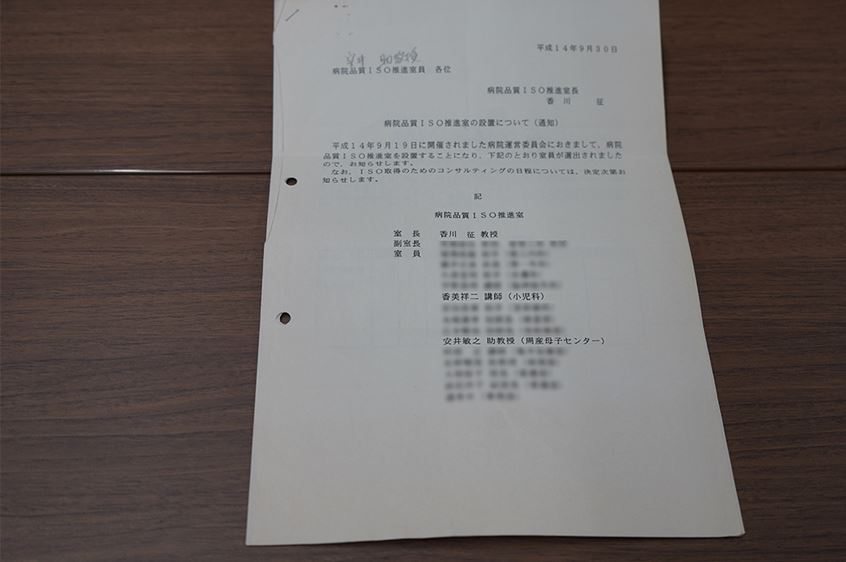

品質管理室長 安井 敏之 教授 ISO推進室の初期メンバーが書かれた当時の書類

ISO推進室の初期メンバーが書かれた当時の書類(クリックすると拡大)

香美病院長 反発の背景には医療は工業製品と違って患者一人ひとり状況が異なるという意識がありました。患者対応や診療の進め方は個別のケースによって大きく異なり、標準化が難しい部分が多くありました。そうした状況で「これを標準化しろ」と言われても、現場の職員は困惑するばかりだったのです。

安井教授 さらに、ISOの説明が製造業の言葉で語られ、例えば「プロダクト(製品)」「トレーサビリティ(履歴の追跡)」といった概念が登場しましたが、病院の業務にはそぐわないと感じる職員が多くいました。実際に「病院にとってのプロダクトとは何か?」「医療行為にトレーサビリティをどう適用するのか?」といった議論が頻繁に交わされました。説明する側と受け取る側の間に認識のズレが生じ、なかなか理解が進まなかったのです。

香美病院長 でも逆に言えば、複雑だからこそ標準化すべき部分を明確にし、安全性や効率を高められる可能性がある。それに気づいてからは少しずつ現場での理解も深まっていったように思います。

病院長 香美祥二 氏

病院長 香美祥二 氏

2.国立大学法人化とISOの本格運用

-2004年に国立大学法人化がありましたが、ISOの運用に何か影響はありましたか。

安井教授 法人化によって、病院の運営方針が変わりました。それまでは国立病院として、ある程度国の方針に基づいて運営されていましたが、法人化後は病院自身が経営方針を明確にし、効率的な運営を求められるようになりました。そのため、業務プロセスの標準化やマニュアル化の重要性が一気に高まりました。

ISOの枠組みを利用することで、病院内の各業務を体系的に整理し、より効率的な運営を実現することができるようになったと感じています。

香美病院長 法人化以前は、各診療科や部署ごとに業務の進め方が異なり、属人的な運用になりがちな部分がありました。しかし、法人化を機に、病院全体として一貫性のある管理体制を確立する必要が出てきたのです。そこで、ISOのPDCAサイクルを積極的に活用するようになりました。特に、クリニカルパス(診療プロセスの標準化)の導入時期と重なり、職員の間で「標準化の意識」が徐々に定着していきました。

また、法人化後は財務管理や経営戦略の側面からも、ISOの役割がより明確になったと思います。医療の質を向上させながら、限られたリソースを効率的に活用するために、ISOの枠組みが病院経営の基盤になっていった印象です。法人化以降、ISOを通じたマネジメントの仕組みがなければ、これほどスムーズに業務改革を進めることはできなかったでしょう。

3.ISO内部監査の定着と継続的改善

-ISO内部監査について詳しく教えてください。

安井教授 監査は病院運営の要ともいえる重要な取り組みで、年に一度必ず実施しています。この監査を通じて、病院内の業務プロセスや品質管理に関する課題を洗い出し、具体的な改善策を講じることができます。監査の結果は単なる確認作業にとどまらず、病院全体の業務の見直しや、より良い医療提供につなげるための貴重な機会となっています。

特に、年数を重ねることで、職員一人ひとりの品質管理への意識が大きく変わってきました。初期の頃は、監査に対して「指摘を受ける場」としての意識が強かったのですが、現在では「病院をより良くするための機会」として前向きに捉えられるようになっています。監査の際に浮かび上がった問題点をそのまま放置せず、継続的な改善につなげることで、医療の質そのものを高めることができていると実感しています。

香美病院長 また、徳島大学病院では、20年以上にわたり同じ審査チームリーダーが担当してくださっていることも、大きな強みになっています。病院の歴史や運営実態をよく理解しているからこそ、単なる形式的なチェックではなく、病院の実態に即した的確な指摘をしてもらうことができています。

監査の際には、具体的な改善点だけでなく、「このプロセスをこう変えれば、よりスムーズに医療提供ができる」といった提案も受けることができるため、病院の経営陣にとっても非常に有意義な時間となっています。長年の積み重ねにより、内部監査が単なる義務ではなく、病院の成長を支える重要な仕組みとして根付いてきました。今後も、監査を有効活用しながら、より高品質な医療を提供できるよう努めていきたいと考えています。

4.待ち時間改善プロジェクトと具体的な成果

-実際にISOの概念を活かした具体的な改善例を教えてください。

香美病院長 一つ大きな成果としては「待ち時間改善プロジェクト」が挙げられます。毎年実施している患者満足度調査では、待ち時間への不満が大きな課題として挙げられていました。特に、診療後の会計処理に時間がかかることが指摘されており、患者さんの負担を軽減するために何ができるかを徹底的に分析しました。

その結果、専任のプロジェクトチームを設け、待ち時間発生の要因分析を行い、具体的な対策を検討しました。例えば、診療後の後払い制度を導入することで、会計の待ち時間を短縮し、スムーズな退院・外来受診を可能にしました。この制度により、患者さんが会計の長い待ち時間を気にせず帰宅できるようになり、特に高齢者や体調のすぐれない患者さんからは好評を得ています。

待ち時間が長いというだけで、病院のイメージダウンにつながるケースは少なくありません。後払い制度なら体調が悪い方や高齢者が時間をかけて並ぶ必要がないですし、スタッフの業務負担も平準化できる。こうしたプロジェクトも、ISOのPDCAサイクルを活用してデータ分析と改善を繰り返すことで、恒常的な運用にまで落とし込めました。

5.特定機能病院としての外部評価とISOの役割

-特定機能病院として外部評価を受ける意義はどこにあるのでしょうか?

香美病院長 特定機能病院とは、高度な医療を提供し、先進的な診療や研究活動を担う病院として、一定の基準を満たすことが求められます。そのため、第三者機関による評価は必須であり、自院の医療の質を客観的に確認する重要な機会となります。

特に、ISO9001の審査では、病院のマネジメント体制が適切に機能しているか、継続的な改善が行われているかが細かくチェックされます。この外部評価を受けることで、私たちは業務の透明性を保ち、改善すべき点を的確に把握することができます。数ある評価の中でも、ISOはプロセス管理の視点が強く、私たちが提供する医療の質をシステム的に向上させるために非常に有効だと考えています。

安井教授 ISOの審査の特徴は、病院の実態に即した評価が行われることです。他の認証制度では、一定の基準を満たしているかどうかのチェックが中心となることが多いですが、ISOは病院の業務プロセスが適切に回っているかどうかを重点的に確認します。そのため、ISOの指摘を受けることで、現場の負担を過度に増やすことなく、実際の業務改善につながる示唆が得やすいのです。

また、ISOの外部審査を受けることで、病院内部では気付きにくい課題が浮き彫りになります。例えば、業務の属人化や、長年続いてきた慣習による非効率な業務フローなどが明確になり、客観的な視点から見直しを図ることができます。こうした外部評価を積極的に活用し、医療の質を向上させることが、特定機能病院としての責務だと考えています。

6.医療の質の可視化を推進するQI(Quality Indicator)の活用

−QIの活用によって、どのような効果がありましたか?

安井教授 QIを活用して、医療の質を数値化し、透明化しています。他の病院との比較も容易になるため、自分たちのレベルを客観的に把握できるようになりました。

香美病院長 患者さんにも私たちが提供する医療の内容を理解してもらえるので、信頼関係を築くためにも役立っていますね。

7.ISO導入20年の歩みを踏まえた今後の展望

-最後に今後の展望についてお聞かせください。

香美病院長 20年間の経験を通じ、ISO9001の仕組みが私たちの病院の質を確実に向上させていることを実感しています。私たちはISOを単なる認証制度としてではなく、病院経営や医療品質の向上を支える重要な基盤として捉えて愛用しています。ISOを活用することで、業務の標準化が進み、医療の透明性や安全性が高まりました。これからも、この仕組みを深化させ、さらに高品質な医療を提供していきたいと考えています。

また、ISOを取得し続けること自体が大変な努力を伴うものですが、それこそが病院のブランディングにもつながると考えていますし、実際にそのように信用されるマネジメントシステムになってほしいです。ISOを取得している病院として、私たちは常に改善を続け、患者さんや地域社会から信頼される病院であり続けたいと思います。ISOの認証を持つことが、病院の品質保証の証明となり、患者さんに安心していただける要素のひとつになるように、その価値をしっかりと伝えていきたいですね。

安井教授 患者さんに安心して選んでもらえる病院であり続けるためにも、継続的な改善を続けていきたいと思います。ISOの枠組みを活用しながら、より具体的で実効性のある改善策を実施し、医療の質をさらに高めていくことが私たちの使命です。また、ISOを取得している病院としての強みをより広く認知してもらい、患者さんや関係機関にとっての信頼の証として機能させていきたいと考えています。 (取材・文:加藤俊)

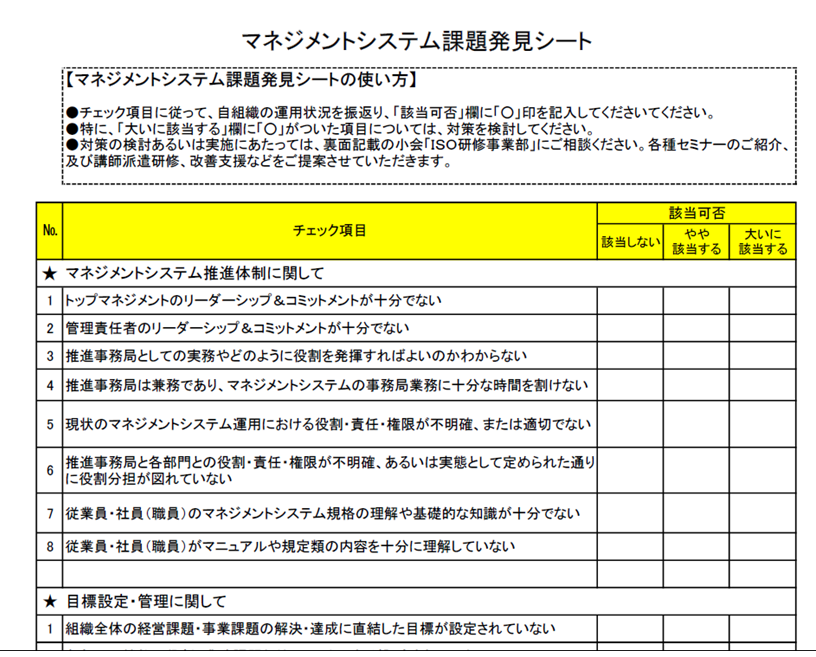

ISOの改善のためのツール「課題発見シート」

MSの弱点・課題を克服するための処方箋「課題発見シート」をご提供しています。ご自身で課題を見つけだすセルフチェックシートで、内部監査に関連する項目も載っています。ぜひともシートを使って課題を抽出し、改善に向けて取り組んでください。

ISO9001についての

お問い合わせはこちら

ISO9001についての無料お見積り

ISO9001についてのお問い合わせはこちら

ISO9001(品質マネジメントシステム:QMS)の認証取得事例について

ISO9001(品質マネジメントシステム)の認証に関する取得事例インタビューを掲載しております。日本能率協会では、インタビュー内にもあるように、様々なニーズやお悩みに対して幅広くご提案をすることが可能です。

新規取得、切り替えをご検討中の企業担当様は是非ごらんください。

無料ウェビナー

無料ウェビナー 資料

資料 無料

無料 メルマガ登録

メルマガ登録 お問い

お問い